例えば、飛行機に乗る際に、もし墜落すればその結果は「致命的」すなわちほぼ助からないことを誰でもが知っている。

しかしながらなぜ飛行機に乗るかというと、まず墜落しないと考えているからである。

つまり、重大性は「致命的」でも発生確率は「ほぼ考えられない」なのである。

アメリカの国家運輸安全委員会 (NTSB) の行った調査によると、航空機に乗って死亡事故に遭遇する確率は0.0009%であるという。アメリカ国内に限って言えば0.000034%である。

これは8,200年間毎日無作為に選んだ航空機に乗って一度事故に遭うか遭わないかという確率なのである。

自動車死亡事故が0.03%であるので、その33分の1以下だ。

航空機があらゆる輸送手段の中で最も安全と言われる所以である。

このことを如実に証明したデータがある。2001年9月のアメリカ同時多発テロ事件の後、アメリカ人の多くが民間航空機による移動を避けて自家用車による移動を選択したために、同年の10月から12月までのアメリカにおける自動車事故による死者の数は前年比で約1,000人増加した。

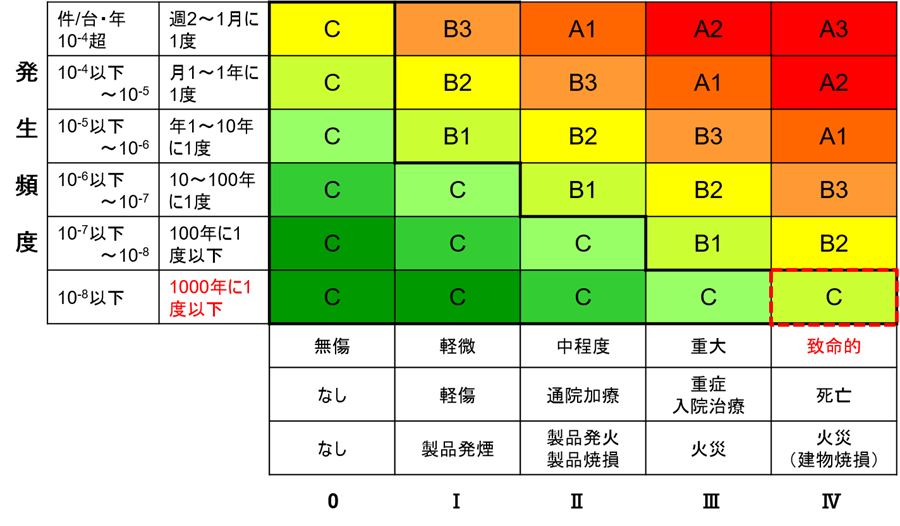

R-MAP(下図)において、1000年に1度以下は、重大性にかかわらずCであり、安全な領域となる。

航空機事故については、重大なインシデントを含め、徹底的な事故調査が実施される。

それによって、設計変更等を繰り返し、発生確率を極めて下げることによって安全性を高めているのである。

リスクマネジメントでは重大性はほぼ下がらない

多くのリスクマネジメントの規格やガイドラインなどでは、重大性と発生確率のどちらかまたは両方を低減させることを求めている。

ISO-14971では「リスクコントロール手段は、危害の重大さ若しくは危害の発生確率又はその両者を減少させることができる」との記載がある。

しかしながら、重大性についてはリスクコントロール実施後も変化しない(危害の重大性は不変)という認識が一般的である。

つまり、重大性を下げることは極めて困難なのである。

例えば、墜落しても死亡しない飛行機は造れない。しかしながら、極めて墜落しない飛行機は設計できるのである。

リスクマネジメントを実施して、重大性を下げようと苦心している人をしばしば見かけるが、ほとんど困難であることを認識されたい。

過日、あるコンサルタントのセミナーを受講した当社クライアントから、『重大性は下がらないと言っている人がいるが、それは間違いである。例えば90℃になる温度を60℃に下げれば重大性は下がる。』と説明を受けたが、どちらが正しいのかといった問合せがあった。

おそらく、当該コンサルタントは筆者の主張を引用しているのだと思われる。

しかしながら、当該コンサルタントの主張はパラドックスである。

そもそも90℃を60℃に下げることが可能なのであれば、当初から要求仕様で60℃と要求すれば良いではないか。

この主張が許されるのなら、要求仕様書で適当な(大き目な)基準や許容公差を求めておいて、リスクマネジメントにおいてリスクを下げたように繕うことが可能となる。これではお手盛りである。

また、もし本来は90℃になるものを設計において60℃に下げてしまえば、医療機器として機能しないケースもあり得るのである。医療機器の開発を諦めるのであればそれも良かろう。

机上の空論に振り回されてはならない。 リスクマネジメントにおいては、重大性を下げるのではなく、発生確率を下げるのである。

関連商品

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/191121P.html” title=”医療機器企業におけるリスクマネジメントセミナー” content=”医療機器企業にとって、リスクを管理することは非常に重要です。しかしながら、リスクマネジメントは難解です。医療機器業界では、欧州が先行し、90年代からIOS-14971が制定されました。

医療機器には何がしかのリスクが潜んでいます。リスク分析の結果は、設計管理のインプットとなります。

医療機器事故は、ユーザの意図した利用と設計者の思想のギャップによって起こるとされています。

昨今では、ユーザビリティを含め、合理的な誤使用を予測したリスク分析が求められています。

演者は多くの医療機器企業においてリスクマネジメントの指導を行ってきましたが、各社ともに我流で実施していることが多いようです。

それでは、医療機器の安全が確保できず、また回収(改修)も減少しません。

そのためには、リスクマネジメントの基本的な考え方と規制当局の期待を十分に理解しなければなりません。

本セミナービデオでは、難解なリスクマネジメントを初心者にもわかりやすく解説いたします。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/EL-008.html” title=”【セミナービデオ】医療機器企業におけるリスクマネジメントセミナー” content=”医療機器企業にとって、リスクを管理することは非常に重要です。しかしながら、リスクマネジメントは難解です。医療機器業界では、欧州が先行し、90年代からIOS-14971が制定されました。

医療機器には何がしかのリスクが潜んでいます。リスク分析の結果は、設計管理のインプットとなります。

医療機器事故は、ユーザの意図した利用と設計者の思想のギャップによって起こるとされています。

昨今では、ユーザビリティを含め、合理的な誤使用を予測したリスク分析が求められています。

演者は多くの医療機器企業においてリスクマネジメントの指導を行ってきましたが、各社ともに我流で実施していることが多いようです。

それでは、医療機器の安全が確保できず、また回収(改修)も減少しません。

そのためには、リスクマネジメントの基本的な考え方と規制当局の期待を十分に理解しなければなりません。

本セミナービデオでは、難解なリスクマネジメントを初心者にもわかりやすく解説いたします。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/MD-QMS-026.html” title=”【ISO 14971:2019対応】リスクマネジメント規程・手順書・様式” content=”ISO14971:2019に沿った形のリスクマネジメント規程・手順書・様式です。医療機器設計におけるリスク分析は、ISO-14971に従って実施されています。

リスクマネジメント実施のための手順や様式を整えておかなければなりません。”]

Comment